От редактора

На прошлой неделе, 24 августа, исполнилось 33 года со дня смерти Сергея Довлатова. Лучше всех о нем написал Петр Вайль, которого я считаю вообще лучшим из всех русскоязычных журналистов. И я говорю это не потому, что мы с ним родились в одном городе и работали в одной газете. Просто он был Человеком Эпохи Возрождения. И великим Мастером. 7 декабря исполнится 14 лет со дня ухода и самого Петра. Но сегодня – Вайль о Довлатове…

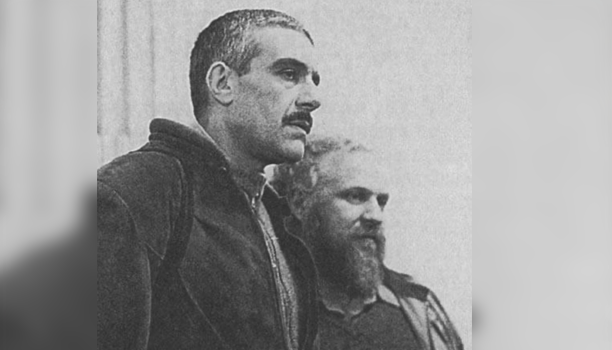

“…Без Довлатова оказалось труднее, чем я думал. Я думал, что и к смерти его готов. Во всяком случае, хорошо помню, что ехал на работу в пятницу 2 4 августа 1990 года в полной готовности. Я говорил с Сергеем по телефону в половине восьмого – насколько известно, был последним, кто говорил с ним, – а в десять он умер в машине “скорой помощи” по пути в больницу. Сейчас даже трудно выговорить, но выговорю – в девять, сидя в метро, я знал, что скажу в эфир: умер Сергей Довлатов.

Сергей не появлялся на радио неделю, звонил мне в этот свой период каждый день по несколько раз – все шло, как обычно, – докладывая о степени погружения: уже нет сил и охоты вставать, уже и лица на потолке кривляются, уже пьет только молоко, но дикая боль в животе (потом оказалось, что боль в животе – фантом, это уже был инфаркт). Так уже бывало, и не раз за последние годы. Единственное, что могло насторожить – некое подведение итогов. Он словно диктовал. Для памяти – свою литературную иерархию.

Лучший поэт – Иосиф Бродский. Его Сергей боготворил. В 78-м, когда приехал в Штаты, тут же позвонил и сразу нарвался: “Привет, как ты, Иосиф?” – “Мы, кажется, были на “вы”… Довлатов объяснял очень убедительно, что познакомился с Бродским в таком нежном возрасте, когда про “вы” никто просто не знал (“Я перед ним так преклонялся, что мог даже “на их”, но нам было по двадцать лет”). Правда, Бродский на “вы” даже с Найманом и всегда был так.

Нормальная особенность Довлатова заключалась в том, что он и из этого эпизода сделал рассказ, только не оформил. Благоговения же перед Бродским со временем у него только прибавлялось, хотя эту историю он усугублял и приукрашивал.

Сейчас как-то глупо повторять – “жаль, что не записал за ним”. Все равно глупо, конечно, – не записать. Кто ж знал?

Знать, вообще-то, можно было, отсюда и готовность. Да и знали все близкие. Знал и сам Довлатов. Удивительным образом его не напугало даже лживое, сделанное по настойчивым уговорам родных, сообщение врача о циррозе печени. (Довлатов говорил: “Цирроз-воевода дозором обходит владенья свои”.) Сергей в своем сознании как-то проглотил этот приговор, точнее – включил его в общий синдром. Водка – это естественно для русского писателя, а уж последствия – дело Божье.

Да, так лучший поэт – Бродский. Только его читал наизусть загулявший Довлатов. Помню, как знающая мельчайшие подробности его жена Лена звонила нашим приятелям, где находился Сергей. “Что он делает? – Стихи читает. – Какие? – Сейчас послушаю. Что-то про драхму. – А, минут пятнадцать еще есть”. Это было самое любимое стихотворение – “На смерть друга”, сейчас уже и на эту смерть. “…Может, лучшей и нету на свете калитки в Ничто. Человек мостовой, ты сказал бы, что лучшей не надо, вниз по темной реке уплывая в бесцветном пальто, чьи застежки одни и спасали тебя от распада. Тщетно драхму во рту твоем ищет угрюмый Харон, тщетно некто трубит наверху в свою дудку протяжно. Посылаю тебе безымянный прощальный поклон с берегов неизвестно каких. Да тебе и неважно”.

Лучший прозаик – Куприн. Об этом уже тонко и умно написал Лев Лосев: что Довлатов считал неприличным иметь в кумирах Толстого или Достоевского, Куприн – это он полагал соразмерным. Добавлю: кроме того, Куприн был в первую очередь рассказчик, а больше всего в своих сочинениях Довлатов ценил как раз это – рассказывание историй, увлекательность, он гордился тем, что его всегда дочитывают до конца.

Лучшая вещь – “Капитанская дочка”, что меня удивляло, пока я не понял, что все дело в слезе: Довлатов хотел, чтоб и его читали со слезой, как слова Пугачева: “Кто смеет обижать сироту?” Он для того и вставлял часто неуместные и чуждые тексту всхлипы в свои рассказы: кто я, зачем я, отчего? Тут ему вкус мог отказывать – он, повторяю, мечтал о читателе плачущем. Смеющегося знал и оттого, наверное, ценил мало. Обладая редким чутьем на юмор (например, у Достоевского любил больше всего смешное и виртуозно находил уморительные места в “Братьях Карамазовых”), Довлатов, в общем-то, не выходил из рамок российской традиции, в которой смех – это низость. Желая уязвить, он говорил про нас с Генисом: “Они делят литературу на смешную и плохую”. Думаю, все дело в том, что Сергей очень желал массового читателя и понимал, что тому нужен именно всхлип рядом со смешком. Тут, пожалуй, единственная точка, где Довлатов поступался вкусом. В остальном он был целен и практически неуязвим. Эта цельность производила впечатление сразу и на всех, иногда обманчивое. Так, его неведомую мне человеческую безупречность я обнаружил в некрологах и подивился, что они написаны про другого человека, которого я не знал. А я рядом с Довлатовым прожил двенадцать лет тесно и многообразно – три года в друзьях, два во врагах, два в нейтралитете, пять снова в друзьях.

На самом деле, если говорить об идеальности, то она у Довлатова проявлялась разве что в единстве стиля. Он-прозаик был равнозначен себе-рассказчику. Завораживал. Не раз он говорил мне, что если б не писателем, то хотел бы быть музыкантом: “Представляешь – выходишь, поднимаешь саксофон, и все умирают”. Сам он так обмирал от Чарли Паркера, бесконечно готовый слушать “Раунд миднайт” или “Лавермена”. Довлатов мечтал о немедленном воздействии – и производил его. Сколько раз я наблюдал, как цепенели, слушая эту сирену, даже самые страстные его недоброжелатели.

Он появлялся репризой, фейерверком, устанавливая особую атмосферу остроумия и изящества в любых мелочах. В последние недели его жизни мы с ним завели обыкновение завтракать вдвоем на радио, и Довлатов никогда не обходился взносом банальной колбасы, непременно доставая какую-нибудь конфету с бахромой. Просто так ему было неинтересно.

Достаточно было произнести при нем вялую пошлость типа “жизнь прожить – не поле перейти”, чтобы Сергей занудно приставал весь вечер: “Зачем ты это сказал? Что ты имел в виду?”

Он был носитель стиля. Но, как это часто случается, дорожил в себе другим. Я хочу сказать, что ему некрологи и посмертные воспоминания понравились бы. Такой примерно – подрумяненный – свой образ он создавал в рассказах.

Однако себе-герою – авторскому персонажу – Довлатов был не то что не равен, не мог даже приблизиться. Как-то не то я, не то Саша Генис сказал ему: “Единственный недостаток твоего лирического героя – излишняя душевная щедрость”. Довлатов обиделся.

Он, как и все мы, заблуждался на свой счет, полагая себя в первую очередь психологом, инженером человеческих душ – это без иронии. Он погружался в хитросплетения взаимоотношений своих знакомых с вожделением почти патологическим – метастазы тут бывали жутковатые: погубленные репутации, опороченные имена, разрушенные союзы. Не было человека – без преувеличения, ни одного, даже среди самых родных, любимых и близких, – обойденного хищным вниманием Довлатова. Тут он был литературно бескорыстен.

Впрочем, как почти все доморощенные интриганы, Сергей был интриганом простодушным: ему больше нравилось мирить, чем ссорить. Ссорил и обижал он часто – но в силу того, что рассказывал о людях смешное, а смешным быть всегда обидно.

Может быть, именно этого его погружения в человеческие связи, с подлинной, ненадуманной, настырной, честной заинтересованностью в чужой судьбе, мне больше всего и не хватает без Довлатова.

Мы-то все орлы, супермены хемингуэевского помета, мы давим чувства, и цедим слова, и уже не замечаем, как за нашей скупой мужественностью утверждается хамское равнодушие. Довлатов был вскормлен той же суровой поэтикой умолчания, но слишком силен был в нем темперамент, и слишком он сам был литературой, чтобы относиться к своим будущим персонажам бесстрастно. Он на самом деле переживал, по-кавказски непомерно, неурядицы близких и даже дальних, иногда искренне забывая о том, что сам был причиной бед и расстройств. Я знал его достаточно хорошо, чтобы не называть человеком высокоморальным. Но он не умножал дикость бытия.

Он разумом понимал, что надо страдать, чтобы получалось творчество, но наслаждался каждой минутой жизни – хорошей и плохой. С его появлением день получал катализатор: язвительность, злословие, остроумие, едкость, веселье, хулу, похвалу.

Довлатов был живой, чего не скажешь о большинстве из нас.

Сейчас он мертвый, что глупо. Хотя жил он хорошо, можно позавидовать, да и умер хорошо – в том смысле, что логично.

Сколько я за это время выслушал и прочел версий довлатовской смерти, из коих самая распространенная “оттого, что не требует умственного усилия, что укладывается в расхожий стереотип – пил от тоски на чужбине. А от какой тоски пьет весь ЦДЛ и еще несколько десятков миллионов? Довлатов пил и на родине, а возраст сил не прибавляет. Когда умер добивший себя алкоголем и наркотиками Чарли Паркер, врач, не знавший биографических данных, записал: возраст – 55-60 лет. Паркеру было тридцать пять. Можно себе представить, что наделала водка в Довлатове за четверть века.

Отчего пил – вопрос, как говорят в шахматах, некорректный: неверно поставленный, не предполагающий ответа. Сергей очень любил историю об известном американском прозаике, который возмущался постоянным вопросом к его коллегам – как вышло, что они стали писателями; он кричал: это бухгалтера надо спрашивать, как так вышло, что он стал бухгалтером. Сергей сказал мне как-то, что с питьем – то же самое: надо удивляться, почему человек не пьет, настолько это ни с чем не сравнимое ощущение.

При всей этой тяге к погружению в безумие, Довлатов вообще был человек рациональный, практичный, даже педант, день его начинался со списка дел по пунктам с последующим вычеркиванием, и все мы изощрялись в издевательствах, предлагая пунктом четырнадцатым внести: записать пункт пятнадцатый. Так что, начиная очередной запой, Довлатов, конечно, вносил в некий свой реестр тяжелые последствия, четко осознавал их. Но это не останавливало. Точнее, останавливало, мешало, но только отчасти.

Что до чужбины, то Сергею в Америке нравилось. Плюс к его преданной любви к американской литературе, плюс к тому, что только здесь он утвердился как писатель, выпустив два десятка книг на двух языках, Довлатову тут нравилось по-настоящему.

Когда-то, сравнительно недавно, была такая популярная передача на радио “Свобода”, 49-минутная американа, составленная из интервью, репортажей, коротких комментариев, музыкальных фрагментов – пестрая и динамичная. Все уже было готово к пробному выпуску, так называемому pilot’y – продумана общая концепция, выбрана главная тема, даже записаны отдельные куски – но названия не было. То есть, варианты, конечно, предлагались дюжинами – все не то. Появился Довлатов – он приходил на радио обычно два-три раза в неделю, участвуя в общей культурной программе “Поверх барьеров” и в персональной “Писатель у микрофона”. Обещал тоже подумать, наглядно подумал и сказал: “Бродвей, семнадцать семьдесят пять”.

Это было до обидного просто: назвать адрес редакции – Broadway, 1775. Всегда кажется ответственным – придумать заглавие. На самом деле, это важно только в быстрой – газетно-журнальной – публикации, когда заголовок есть часть текста. На долгой дистанции он живет сам по себе, точнее, и не живет вовсе, превращается в сочетание букв и звуков, вполне бессмысленное. Взглянуть на отечественные газеты: в популярнейших любимое слово “комсомол” – ну и что? И раньше это значения не имело, и теперь.

Я как-то придумал название еженедельника, одного из тех, в которых мне пришлось работать вместе с Довлатовым, – “Новый Свет” – и страшно гордился его красивой многозначностью (клянусь, в Риге я и не ведал об этом “Новом Свете” узнал о нём от самого Пети уже в Америке, когда моей газете уже исполнилось… 500 номеров, а вы, кстати, читаете сейчас 5979-й номер. – Прим. А. Э.) Когда вышел первый номер, оказалось, что в китайской типографии перевернули клише, и заглавие можно прочесть, только держа газету наперевес перед зеркалом. И вообще издание просуществовало восемь недель. А не гордись.

“Новый Свет” был кратковременным ответвлением от еженедельника “Новый американец” – вот это название принадлежит опять-таки Довлатову. Тут все оказалось куда более долговечным – и сама газета, и ее имя. Хотя в начале, в 80-м, это словосочетание – “новый американец” – выглядело не только претенциозным, но и попросту уводящим в сторону. Газету делали как раз те, кто не намеревался, строго говоря, становиться американцами – то есть ассимилироваться. Для того и затеяли русский еженедельник. Но выяснилось, что мы были одними из тех, кто – о том не подозревая – разрабатывал новую социокультурную концепцию Соединенных Штатов.

Делая основной упор на “новый”, Сергей, конечно, не предполагал, насколько был прав, уверенно называя “американцами” нас, которые многим окружающим, да и самим себе, казались социальными инвалидами. Начать с того, что большинство собравшихся под знамя “Нового американца” – и прежде всего, главный редактор Довлатов – английским тогда владели в постыдной степени. Это, кстати, главный побудительный мотив возникновения этнических бизнесов – будь то газета или химчистка. Или даже их экзотическое сочетание: в Нью-Йорке есть 48-страничный еженедельник, издающийся для нужд корейских химчисток города – по-корейски, разумеется. Я узнавал: для корейских прачечных – совершенно иное издание, ничего общего.

Этническая специализация – норма нынешней жизни; в газетных киосках сидят индийцы, медсестрами служат филиппинки, такси водят арабы и гаитяне (я однажды ехал с лакированным, как телефон, водителем по имени Жан Лафонтен). Основная объединяющая идея конца века – национальная – и разрушила нарядную утопическую концепцию “плавильного котла”. Американский melting pot покипел-покипел, но сплава не вышло – так, недоваренный супчик, в котором каждый ингредиент легко различим. Самый ход жизни привел к той идее, которую теоретическая мысль подхватила, дав точное уродливое имя – мультикультурализм.

Сработал англосаксонский здравый смысл – тот самый, который действует, скажем, в составлении словарей. Язык живет сам по себе, а словарь призван не нормировать, а фиксировать. Вот так социология запечатлела истинное положение дел в обществе: этносы не сплавляются в качественно новое единство под названием “американский народ” – он уже существует как качественно новое единство в виде сочетания множества разных этносов.

Так что Довлатов верно придумал название “Новый американец” для нас и наших читателей, опасливо бродивших вокруг “плавильного котла”, – хотя тогда это и представлялось тем, что именуется wishful thinking: стремлением выдавать желаемое за действительное. Интуиция в очередной раз Довлатова не подвела. Наверное, это было в нем самое поразительное – интуитивное, звериное чувство языка и стиля. В присутствии Сергея приходилось соблюдать языковую дисциплину. Я даже замечал тогда, что говорю – для большего самоконтроля – короткими фразами: какими Довлатов писал.

Его-то предложения укорачивались прежде всего для того, чтобы повысить удельный вес каждого, чтобы мысль или образ не смешивались с другими, чтоб поставить их на некий пьедестал из заглавной буквы и точки. Это американская писательская техника, их школа – более всего, Хемингуэя, я думаю, хотя именно его Довлатов в зрелости не слишком чтил: объяснимое отталкивание после слишком сильного юного притяжения.

Фраза делалась короткой поневоле и оттого, что в ней не должны были встречаться слова, начинающиеся на одну и ту же букву. Об этом довлатовском правиле искусственного замедления письма посвященные (я в том числе) рассказали уже давно. Но надо бы в таком писательском самоистязании выделить одно – безраздельное, разнузданное торжество стиля. Ведь Довлатов, всегда и все писавший по фактической канве, без колебаний менял факт – самым вопиющим образом – если факт начинался с неподходящей буквы.

Понятно, что чаще всего насилию подвергались числительные и имена собственные. Указывать места не буду. В этом есть что-то доносительское – да и пусть исследователи сами потрудятся. Но Довлатову ничего не стоило заменить, допустим, Лондон на Париж, если в предложении необходимо было присутствие героя по имени Леонид – пусть даже таким образом Париж становился столицей Великобритании. Семидесятые менялись на шестидесятые, внося нелепость и анахронизм, и без подсказки никогда не догадаться, что все дело в соседнем предлоге “с”.

Стилистическая правда была ему куда дороже. То же – в устных рассказах. Сергей много и охотно сочинял про знакомых. Причем я не раз наблюдал, как он рассказывал небылицы про людей, тут же сидевших, развесивших уши не хуже прочих, будто речь не о них. Об одном основательном, самодовольном человеке, с медленной веской речью, Сергей сообщал: “Веня мне вчера сказал: “Мы с Кларой решили… что у нас в холодильнике… всегда будет для друзей… минеральная вода””. Довлатов соблюдал то правдоподобие, которое было правдивее фактов, – оттого его злословию верили безоговорочно.

“Фактические ошибки – часть моей поэтики”, – важно произносил Сергей, хотя вообще-то литературоведческих терминов не употреблял и не любил, даже как-то раздраженно не любил. Ему, по-моему, не нравилась сама идея анализа текста – как попытка с заведомо негодными средствами. Он не раз говорил, что лучшая из мыслимых рецензий – та, в которой кратко пересказывается содержание, а в конце написано: автор редкостно талантлив, книга выше всяческих похвал и прочесть ее должен каждый.

Он хотел конкретности и сам предлагал ее. Этот стиль тоже был воспитан любовью и пристальным вниманием к тем писателям, чьими классическими книгами XX века можно пользоваться как путеводителями, справочниками, практическими пособиями. Сергея это приводило в восторг: как-то полтора часа он мне говорил по телефону о точности деталей в “Великом Гэтсби”.

Стремление к внятной простой конкретности – и в мелком примере с наименованием радиопередачи “Бродвей, 1775”. Проще некуда – но это именно то, к чему неукоснительно шел Довлатов. В известной мере, такой путь – тупиковый для прозаика его желаний и возможностей. Он выбирал кратчайшие пути – потому в гипотетической перспективе здесь не эссе, конечно, а очерк. Не случайно Сергей хоть и бранился и сетовал на растрачивание сил – но газетной журналистикой занимался увлеченно. В ней его привлекала возможность немедленного наглядного проявления профессионализма.

В “Новом американце” Довлатов любил быстро придумать текстовку к снимку, поменять рубрику, на ходу отредактировать заметку – в Америке он приучился с почтением относиться к ремесленным обязанностям, требующим изобретательности и мастерства. Довольный собой Сергей полувопросительно говорил: “Профессионал?!” Это у нас было чем-то вроде авгуровской переклички.

Довлатов уехал в эмиграцию, чтобы стать профессиональным литератором, и очень гордился, что стал им. Корона с властителя дум не падала, когда он склонялся над заурядной работой, постигнув науку получать удовлетворение и от публикации в одном из престижнейших журналов мира, и от сочинения заголовка радиопередачи. Не говоря уж о том, что во втором случае реакция была мгновенная и на родном языке. Довлатов говорил: “Вот получишь Нобелевскую премию, запрыгаешь от восторга, как таракан, по всему миру интервью дашь, но хочется, чтобы об этом узнал Моня из магазина на 108-й”.

Было еще чистое стилистическое удовольствие от достижения. “Бродвей, семнадцать семьдесят пять” – фраза звучала упруго и динамично, с четким джазовым свингом. Можно представить толстую негритянку, кричащую в микрофон этот текст, и рядом – свесившегося над саксофоном пепельного старика, и тощего, кол проглотившего, барабанщика с неразличимыми от скорости руками.

За почти двенадцать лет жизни в Нью-Йорке Сергей ни разу не был ни в одном музее и, похоже, искренне удивлялся – что там делать, но Нью-Йорк как столицу джаза изучил неплохо. Слышал живьем Диззи Гиллеспи, Эллу Фицджеральд, Дейва Брубека, Арта Блейки. Мы вместе ездили на летний джазовый фестиваль в Ватерлоо, Нью-Джерси, ходили на концерт в дом Луи Армстронга в Квинсе, где грациозно играли трясущиеся ветераны, смотрели фильмы о довлатовских любимцах – Чарли Паркере и Телониусе Монке, и Сергей потом рассуждал о соединении таланта с самоубийственным безумством. В августе 90-го Сергей мне подарил диск с записью “My Favorite Things” Джона Колтрейна, а через неделю она пригодилась: я начал с нее траурный финал передачи “Бродвей, 1775”.

В названии, придуманном Довлатовым, – цифры. И в них – типичный Нью-Йорк, с его номерными стритами и авеню, что кажется таким скучным поначалу, но оказывается таким удобным. Здесь господствует здравый смысл и первобытная простота. Занятно, что в этом самом городском из городов возвращаешься к Колумбовым ориентирам: в Нью-Йорке все соотносят себя со сторонами света – “на северо-восточном углу”, “двумя кварталами южнее”, “на западной стороне улицы”. Построенный без лекала, умышленный хлеще Петербурга, мечта Малевича и Мондриана, Манхэттен вырастает из океанских просторов и пионерских прерий, и язык никогда не даст этого забыть.

Следопытский жаргон горожан восхищал Довлатова, потому что был так хорошо знаком по Сэлинджеру или Дос-Пассосу. Потому что это была точность – не столько факта, сколько самоощущения, самоутверждения в окружающем мире. Это он больше всего ценил у великих американцев, и еще, конечно, – юмор. Юмор самого Довлатова, как и у них, прост: никогда не эксцентричный, без гротеска и гиперболы, без иронической натуги, по сути антиироничный – сдержанный и достойный. Впрочем, все это можно отнести к его стилю вообще. В прозе он такого достигал, в жизни – хотел бы, но мешал темперамент: русский литератор армяно-еврейского происхождения – гибрид чудовищный. Пока, в ожидании личного самоусовершенствования, Сергей проявлял благородную сдержанность в манере одеваться. Он обожал покупать дорогие неброские вещи, но, появляясь в обнове, желал признания, намекал, поворачивался, поводил плечами, и, разумеется, получал что-нибудь вроде: “Хорошая на тебе курточка. Долларов сорок отдал?..” Тогда наслоения цивилизации слетали: “Плебей! Ничтожество! Жалкий провинциал! Пятьсот пятьдесят на Мэдисон-авеню!”

В прозе Довлатов распускаться себе не позволял: только короткий всхлип о заблудшей жизни – очень редко, строго дозируя. Ни напора на читателя, ни претензий на особую духовность, ни учительства, ни пафоса. Все словарные значения термина “understatement”, фирменного знака американской словесности – “преуменьшение”, “сдержанное высказывание”, “умалчивание” – подходят ко всем элементам довлатовской прозы.

В нем это было с самого начала, но до превосходной степени развилось в последние нью-йоркские годы. И, переписывая свои прежние рассказы так, чтобы слова во фразе не начинались с одной буквы, Довлатов по ходу снижал и градус письма – сам при этом возвышаясь. Как бы осмеял Сергей этот незатейливый каламбур! Но он и вправду рос, словно тянулся за небоскребами, среди которых научился жить, выглядеть и быть своим – за те годы, которые разделили очень нового американца и солидного американского писателя. Первый раз я увидел Довлатова зимой 78-го на юго-западном углу Бродвея и 56-й стрит. Последний – летом 90-го, в квартале к северу, возле здания по адресу Бродвей, 1775.

Повторю: Довлатову в Америке нравилось по-настоящему. Он очень точно понял здешнюю неоднозначность, множественность, он безошибочно выискивал себе ниши, вроде ежесубботней поездки на блошиный рынок, где самозабвенно рылся в барахле, одаривая потом знакомых дурацкими диковинами, потом тех же знакомых выставляя с его же диковинами еще большими дураками. Вот этого тоже не хватает. Оказывается, как ни обидно быть отрицательным персонажем – а каким же еще? – персонажем быть лестно. Попадая в поле зрения довлатовской прозы – устной или письменной, – ты вовлекался в высокий круг обращения, иначе не достижимый. Высота задавалась его мастерством.

Я уверен, что понятно уже многим, а пройдет еще несколько лет, и всем – надеюсь, всем – станет понятно, что в нашей словесности утвердился писатель с почти безошибочным чувством языка и стиля. Там, где совпадают замысел и исполнение, – повесть “Заповедник”, рассказы “Представление”, “Дорога в новую квартиру”, “Юбилейный мальчик”, “Чья-то смерть и другие заботы”, все знаю едва ли не наизусть, – невиданное с XIX века благородство простоты.

Самое глупое – усмотреть в довлатовских сочинениях выхваченные куски жизни. Убедительнее всего – попробовать и увидеть, насколько невозможно оркестровать даже самое простое интервью. Довлатову воспроизведение жизненного потока удавалось звериным чутьем, убедительно и органично, ни у какого деревенщика нет такой достоверно прямой народной речи. В прозе Довлатова – та самая “неяркая степная красота”, над клишированным образом которой мы так часто с ним хихикали. Он как-то позвонил мне утром в половине седьмого: “Ты подвергнешь меня насмешкам, но я два часа повторяю фразу, которую сочинил: “Завтра я куплю фотоувеличитель”. Суть восторга и теперь ускальзывает от меня, но я точно знаю, что ему, Довлатову, было известно больше, чем мне.

Вероятно, как раз оттого, что ему было известно что-то большее, при Сергее невозможно было произнести банальность. Насмешка становилась язвительной, переходя в издевательство и поношение. Я сейчас с ужасом вслушиваюсь в свою неаккуратную, одновременно стертую и всклокоченную речь: Довлатов бы не простил.

Распускаясь, я не ценю и утрачиваю дружеские, приятельские связи и думаю, что Довлатов именно в силу понимания вкуса и стиля людских отношений не допустил бы ссор, которые сам не спровоцировал, он помирил бы.

Он ухаживал за женщинами – тоже осознанно, литературно, с убеждением в том, что они ответят и воздадут. И они отвечали и воздавали. Донжуанская репутация тешила Довлатова, но он не позволял себе похвальбы, с увлечением рассказывая, как был бит малолетними хулиганами на глазах барышни (довлатовское словечко). Он, с его внешностью латиноамериканской кинозвезды, при росте 196 см, мог себе такое позволить.

Ему прощалось это. Как и все. И сейчас я думаю – ну, ладно, тогда, при звуках сирены, понятно, но почему сейчас? Талант – да, конечно, за дар простишь и прощал все: два года вражды, с его стороны несправедливой, изощренной, талантливой, довлатовской, – это не просто. Но почему так остро не хватает Довлатова теперь, когда на полке все его тексты, их можно перечитывать, и я перечитываю, о ком из нынешних такое можно сказать?

Зачем человек, когда есть его книги? Текст ведь всегда лучше его сочинителя. Да, наверное, лучше: спокойнее, предсказуемое, безопаснее – но не полнее. Не сложнее. Не многообразнее. Не восхитительно противоречивее.

Нет Довлатова, одергивающего: “Зачем ты это сказал?” В таком смысле он в собственный текст не помещался, ему было дело до всякого текста, ошибок он не спускал. Он различал людей по способу словоизъявления, то есть чисто эстетски, никак не совпадая со своим авторским персонажем, идеализированным интеллигентом с рефлексией, которого Довлатов на самом деле носил в себе лишь в небольшой степени, но пестовал, зная, что так принято, надо. Точное слово об уличном бродяге (сказанное им самим) было ему ценнее музея Метрополитен, в котором он так ни разу и не был.

Не хватает Довлатова смешащего: он был мастером острой беседы, бормотал, проигрывал в споре, забавно терялся в стандартном разговоре, но царил – рассказывая. Взяв слово, он не уступил бы его Свифту. Лицевые мышцы мои – застоялись.

Слух – тоже, мне нужны ежеутренние звонки Сергея с неизменной несуразностью: “Привет, это Довлатов”, как будто можно было спутать с кем-нибудь этот голос.

Нужно, чтобы возникал литературный праздник, свершавшийся всегда, когда появлялся Довлатов: очередное открытие, вроде обнаруженных смешных слов Смердякова. Нужно, чтобы он следил за каждым моим словом, чтобы не позволял произносить “пара дней”, чтобы со всей серьезностью устраивал долгие дурацкие дебаты об ударениях в словах “торты” и “тефтели”, чтобы было на кого равняться в этаком соревновании.

Мне нужно это. Речь не о “делать жизнь с кого”, с Довлатова делать жизнь нельзя и не надо ни в коем случае, – но его не хватает, не знаю, сумел ли хоть что-то объяснить. Если нет – опять-таки довлатовская насмешка: те нюансы человеческих чувств, постигнутые и описанные им в рассказах “В гору” или “Блюз для Натэллы”, мне, значит, в словах недоступны. Значит, просто не хватает его, причем не хватает куда больше, чем я предполагал. И чем дальше, опасаюсь, страшусь думать, – тем больше.

Пётр Вайль.